診療内容

循環器疾患の症状は多岐にわたり、命に関わる緊急疾患もあれば長期間にわたる専門治療が必要な疾患もあります。

当院では循環器疾患を専門とする医師により、丁寧かつ迅速な診療を心がけています。

対応する症状と疾患

心臓は1日に約10万回も拍動しています。 その心臓の筋肉に栄養を送る冠動脈の血流が悪くなる疾患として狭心症や心筋梗塞があります。 重い物を持った時、急いだ時、坂道や階段に登る時に胸が重苦しくなる場合や、冷や汗を伴うような胸の苦しさはこれらの典型的な症状です。特にタバコを吸っていた方や、高血圧症、高コレステロール血症、糖尿病の治療を受けている方や血縁者が狭心症や心筋梗塞をおこされた方は要注意です。冠動脈の病気の評価には冠動脈CT検査が適しており、この検査は外来で実施可能です。しかし、症状の出現する回数が増えてくる場合や、症状自体が徐々に強くなってくる場合や、いつまでたっても症状がおさまらない場合には、緊急で心臓カテーテル検査や冠動脈ステント留置術を実施しなければならないこともありますので、すぐに循環器内科を受診し担当医にご相談ください。

何らかの原因により心臓の機能が低下して、肺や全身に体液が溜まってしまう『うっ血性心不全』と呼ばれる状態の可能性があります。うっ血性心不全をもたらす疾患として、虚血性心疾患、心臓弁膜症、心筋症、不整脈などがあります。また、これらが複数関与していることも珍しくありません。症状としては、動作の際に以前とは比較にならないほど簡単に息切れがしたり、夜〜朝方にかけて(横になると)息苦しさが悪化するのが特徴です。胸部レントゲン検査、心エコー検査、血液検査などの簡便な検査で診断が可能です。原則として入院治療が必要となり、血管を拡げる薬や利尿薬や心臓を休めたり補助したりする薬を使用して治療しますが、同時に心不全の原因究明ならびに原因疾患の治療も必要です。

足に血液を送る動脈の動脈硬化により、足への血液供給が悪くなっている下肢閉塞性動脈硬化症の可能性があります。初期段階では「しばらく歩くとふくらはぎのあたりが重苦しくなってきますが、休憩すると良くなります(間歇性跛行)」しかし、放っておくと休まずに歩ける距離が短くなったり、歩かなくても痛くなることがあります。重症化した場合には、カテーテルやバイパス手術によって血流を回復させる治療を行います。

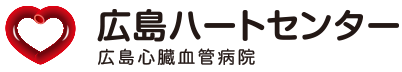

脈拍が極端に遅くなる不整脈(洞不全症候群、房室ブロック)や、異常に速くなる不整脈(心室頻拍、心室細動)によって、頭へ行く血流が低下したことが原因となっている可能性があります。また、狭心症や心筋梗塞が関与している場合も少なくありません。失神して倒れて怪我をしてしまう場合もあり、多くは命に関わる重篤な不整脈が原因です。もちろん、その他の原因で失神を来たすことも多いため正確な診断が欠かせません。ペースメーカー植え込み手術が必要になる場合がありますので、早めに循環器内科での精密検査が必要です。

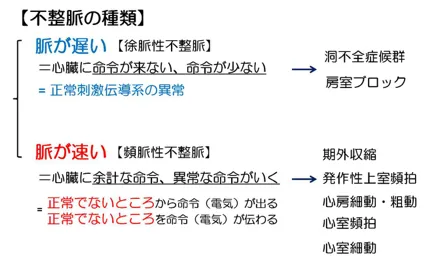

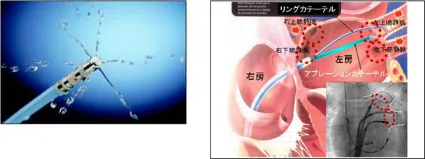

脈拍が早くなる不整脈(心房細動、心房粗動、発作性上室性頻拍など)の可能性があります。24時間記録する心電図(ホルター心電図)などで診断を行い、必要に応じて薬物治療やカテーテル・アブレーション治療を検討します。

当院は安佐南区で唯一、不整脈専門医による診察、治療を受けることができる施設です。

1年に数回、不整脈分野において世界的に有名なオクラホマ大学の中川博教授(現、米国オクラホマ大学医学部内科 心臓不整脈研究所臨床カテーテルアブレーション部 部長)に来院いただき、他施設で複数回のカテーテルアブレーションを行うも不整脈の再発をおこしてしまったような難治症例に対しても、同氏の指導を仰ぎ治療を行っております。

受けられた患者さん・ご家族様へ

研究へのご協力のお願い »

日中も強い眠気に襲われたり、だるい、集中力が続かないといった症状を訴える方もいます。睡眠時無呼吸症候群の可能性があります。心臓病、高血圧、糖尿病、脳卒中など様々なリスクが増加しますので、早期発見と早期治療(持続陽圧呼吸療法:CPAP)の検討が必要です。ご自宅で簡単に調べられる検査機器がありますのでお気軽にご相談下さい。

急性大動脈解離の可能性があります。突然、胸あるいは背中に杭が刺さるような激痛が起こり、病状の進展につれて痛みが胸から腹、さらに足へと下向きに移っていくのが特徴です。いきなり意識消失状態やショック状態となる方も少なくありません。急性大動脈解離を疑った場合、胸部〜腹部CT検査を行います。それにより大動脈の裂け目の場所や広がり具合を確認することができます。急性大動脈解離の治療では、できるだけ早く治療方針を決めることが重要です。裂け目の場所によっては緊急手術が必要となります。手術では原則として裂け目がある部分の動脈が人工血管に置き換えられます。

肺血栓塞栓症の可能性があります。肺血栓塞栓症の徴候として、突然の胸痛、呼吸困難、呼吸回数が多いことがあげられます。血栓が小さい場合には症状がないこともあります。しかし、血栓塊が大きく肺の太い血管に詰まった場合にはショック状態となり死に至ることもあります。 原因として最も多いのは下肢(脚)の静脈内でできた血栓(深部静脈血栓症)です。超音波検査や造影CT検査によって、肺動脈内の血栓や下肢静脈内の血栓を確認できれば診断は確定します。治療は基本的に入院でヘパリンなどの血液が固まらないようにする薬(抗凝固薬(こうぎょうこやく)を点滴します。重症の場合には血栓を溶かす薬(血栓溶解薬)を使って積極的に治療します。そのほかに、手術やカテーテルで血栓を取り除く方法もあります。 肺血栓塞栓症は、再発が多く発症すると命に関わることがあるため、予防的治療として抗凝固薬の内服を開始します。また、再発予防のため下大静脈にフィルターを留置して肺動脈に血栓が流れ込むのを予防する方法もあります。

診療実績

| R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |

|---|---|---|---|---|---|

| 心臓カテーテル治療(急性心筋梗塞) | 227(65) | 222(74) | 236(85) | 296(104) | 299(101) |

| 四肢カテーテル治療 | 21 | 17 | 15 | 21 | 18 |

| ペースメーカー植込み術 | 43 | 39 | 48 | 47 | 62 |

| 心臓カテーテルアブレーション治療 | 406 | 508 | 479 | 508 | 535 |

| 心臓カテーテル検査 | 297 | 233 | 237 | 256 | 252 |

| 心臓CT | 1,094 | 1,112 | 1,239 | 1,417 | 1,395 |

| 心臓超音波 | 4,191 | 4,022 | 4,671 | 5,065 | 5,171 |

| 心大リハビリ(延人数) | 3,217 | 3,455 | 5,280 | 5,492 | 6,248 |

| CPX外来/入院(総数) | 188/72(260) | 288/86(374) | 309/143(452) | 487/165(652) | 595/199(794) |

心臓カテーテル治療

- 心臓カテーテル治療

- 急性心筋梗塞

四肢カテーテル治療

ペースメーカー植込み術

心臓カテーテルアブレーション治療

心臓カテーテル検査

心臓CT

心臓超音波

心大リハビリ

CPX

- 外来

- 入院

リハビリテーション科

リハビリテーション科では入院中の患者様、退院後に外来通院を開始された患者様のリハビリテーションに携わっています。広島心臓血管病院では特に循環器疾患の患者さんの割合が多く、心臓リハビリテーションを積極的に行っております。

心臓リハビリテーションとは

運動療法を中心とした生活習慣改善の総合的なプログラムで、以下の効果があります。

- 心臓血管による疾病や死亡のリスクが減る

- 筋肉量・運動能力・体力が向上し、心臓への負担が減る

- 自律神経機能の安定

- 血管が広がり、血液循環が改善する

- 動脈硬化の進行を予防する

- うつ状態の改善

- 仕事や家庭生活、社会生活の満足度が向上する

対象疾患

以下の循環器疾患が心臓リハビリテーションの保険適応疾患となっています。

- 急性心筋梗塞

- 狭心症

- 慢性心不全

- 心臓術後(冠動脈バイパス術後、弁膜症術後など)

- 大動脈疾患(大血管術後、胸・腹部大動脈瘤など)

- 閉塞性動脈硬化症

※上記の病名以外にいくつかの条件を満たす必要があります。詳細は外来にてご相談ください。

入院心臓リハビリ

入院患者様に対しては、疾病の発症早期から病態や症状に応じた急性期リハビリテーションを行い、安静度の拡大に伴いリハビリ室での運動療法へ移行します。医師、看護師、薬剤師、栄養士、理学療法士、ソーシャルワーカーが協働し、退院後にシームレスな在宅生活が送れるよう地域医療連携に取り組んでいます。

入院中に『心肺運動負荷試験(CPX)』を実施し、運動処方を行っています。

退院前に自宅で継続可能な運動指導を行います。

外来心臓リハビリ

外来患者様に対しては、集団での運動療法を実施しています。自宅での食事や身体活動等を含めた生活状況を伺い、お身体の状態をチェックしながら運動を行います。自宅でも実施可能な運動やその他の生活指導も併せて行っています。

定期的に心肺運動負荷試験(CPX)を実施し、有酸素能力の再評価や運動処方の見直しも行います。

心肺運動負荷試験(CPX)

一呼吸ごとに呼吸を測定しながら運動負荷をかけることで、身体全体の総合的な機能を評価する試験です。心肺運動負荷試験から、

- 息切れの原因

- 虚血(狭心症)

- 体力

- 有酸素能力

などがわかります。心肺運動負荷試験を基に、運動処方箋を作成します。

定期的に実施することで、運動の効果判定や虚血の経時的変化も評価することができます。

薬局

スタッフ紹介

薬局長 大森 悠生

所属学会 認定資格

- 日本病院薬剤師会

- 日本麻酔科学会認定 周術期管理チーム薬剤師

- 日本循環器学会認定 心不全療養指導士

- 日本不整脈心電学会 心電図検定3級

他常勤薬剤師2名 非常勤薬剤師2名

業務への取組みについて

当院薬局は、2015年4月に体制を一新しました。外来患者さまにお薬をお渡しするだけでなく、入院患者さまのお薬の管理・説明についても、私達薬剤師が積極的に関わらせて頂いています。

当院に来られたすべての患者さまが、安心、安全にお薬を内服・使用できるよう業務に取り組んでおります。

業務内容

外来患者さまに対して

- 患者さまの利便性および副作用の重篤化防止を図るため、院内処方とさせていただいております。

- アドヒアランス向上のために一包化調剤(一度に内服する薬剤をひとまとめにしてお渡しする方法)も積極的に実施しています。

- 医師・看護師・理学療法士等と積極的に意見交換を行い、処方提案を行なっております。

入院患者さまに対して

- 循環器疾患の症例を中心に、薬剤師が患者さまの安全な薬物療法をサポートしております。

- 退院後の生活を見据えた服薬説明を患者さまご本人だけでなくご家族を交えて実施しています。

- 各種カンファレンスを通じて他職種と積極的に意見交換を行なっております。

薬薬連携で積極的に地域とつながる

今後、我々薬剤師が貢献できることとしては「避けられる再入院を減らすこと」、および地域の薬局と「患者さまをつなぐこと」が挙げられます。

退院後、ご紹介いただいた医療機関に通院される場合は、「薬薬連携」が重要であると考えています。入院中の薬物療法が継続できるよう、かかりつけの保険薬局に対して「患者さまをつなぐ」ための情報提供をして参ります。特に心不全の患者さまについては、今後増加の一途をたどることが予測され、さらなる地域医療連携の充実が求められます。我々薬剤師も、他施設のスタッフの方々と積極的にコミュニケーションを図っていきたいと考えています。

薬剤師採用

当院では、病棟薬剤業務のさらなる充実を見据えて薬剤師を募集しております。周術期薬物療法、心不全薬物療法、在宅医療などにご興味のある方は電話、メールにてご連絡ください。

メールでのお問い合わせはこちら